第一章

終戦

創業者である髙田修治は富山県五箇山出身、昭和16年、盛岡高等工業採鉱科(現在の岩手大学)へ進学したが、戦時中であり国家総動員のご時勢である。まもなくして召集令状が届き、陸軍第九師団金沢工兵隊に入隊し、軍事訓練を終え予備士官学校へ入校した。

やがて、昭和20年8月の終戦を迎え、軍から復員し故郷へ戻ったが、食糧難や就職難、火事場のような混乱の最中、何を始めればよいか暗中模索の日々を過ごしていた。

物資不足は極限にきており、配給だけでは餓死は必至である。まず食糧をいかに手に入れるか、立場を変えて、米やサツマイモを持っている生産農家は何を欲するかを考えた結果、それは肥料ではなかろうかという結論に至った。

第二章

肥料製造

どのようにして肥料を手に入れるか。満州では牛馬の食肉を取った骨が骨粉肥料として重宝がられ、原始的で資本のかからない製造法があることを知り、では、どのようにして牛馬の骨を手に入れるかが問題となった。

閃いた。金沢での軍隊時代に連隊の食糧を受け取りに市場へ通っていたとき、大豆田の人たちが牛を処理して牛肉を融通していることを思い出した。一念発起し、故郷をあとに金沢の集落へ単身乗り込んだものの、誰一人相手にしてくれなかった。来る日も来る日も通い続けて1ヶ月。一人、二人と胸襟を開き始め、ようやく牛馬の骨を手に入れることができた。

現在の本社所在地の一隅に掘っ建て小屋を建て、手に入れた牛馬の骨を目指す骨粉肥料に仕上げていった。物資不足のおり、これが思惑以上の当たりとなった。また思わぬ副産物として肥料製造時に抽出される油脂は、石鹸業者がこぞって買い取っていった。

第三章

石鹸製造

油脂の納入先の石鹸業界がぐんぐん伸びゆく様子を見るにつれて石鹸製造に挑戦を試みた。文献を漁り、夜を徹して見よう見まねで実験し、度重なる失敗の上にようやく石鹸が出来上がった。この新しい試みの石鹸がまた大当たりした。特に『青い鳥粉石鹸』と名付けた洗剤は評判が良く、石川県内はもとより全国的にも名が売れ、旧の国鉄にまで納入できるようになっていた。県内において生産高トップになるまでには、さしたる日数もかからなかった。

昭和28年には、さらなる飛躍を期して髙田産業株式会社を設立した。また、その年、新潟市で日用品・雑貨の卸問屋を経営していた大学時代の友人が、自社の社名までも髙田産業新潟支店と改名して、当社の石鹸の販売にも力を入れてくれたのである。

それから数年後、油脂の統制は撤廃となり、大手メーカーがどっと地方へ進出してきた。その競合で度々の危機を乗り越えたものの、零細企業の悲哀を味わう日々を重ねていった。そうしたなか、石鹸販売の先細りを見越して次なる事業を模索し始めた。

第四章

建築ブロック・コンクリート二次製品の製造

ようやく国内は戦後の物資不足から脱して、次第に国土建設を目指す時期へと入っていった。各地で団地造成工事が始まり、新築された家の境界に建築ブロックの塀を建てることが流行っていた。そこに目をつけ建築ブロックの製造に取り組んだのは昭和31年のことだった。この当時、資金力が脆弱だったため信用がなく、材料を仕入れるにも現金でしか取引してもらえず、金策に東奔西走する日が幾日もあった。

製品を建材屋へ販売しているうちに、顧客のニーズもあってブロック塀の施工も手がけるようになっていった。初めての塀の基礎工事では、会社からセメント、砂、砂利を持ち込み、手練りでコンクリートを作り、リースの一輪車で小運搬して打設していた。この基礎工事が後の生コンクリートプラント建設と建設業への進出の布石となったのである。

一方、農地整理や河川の護岸工事が本格化してくるにつれ、畦畔ブロックや護岸ブロック等のコンクリート二次製品の製造も開始した。しかし、本社の敷地だけでは手狭になり、小松市安宅町に住む縁者の伝手で海浜の広大な敷地で生産を開始したのが昭和35年で、安宅工場の誕生であった。

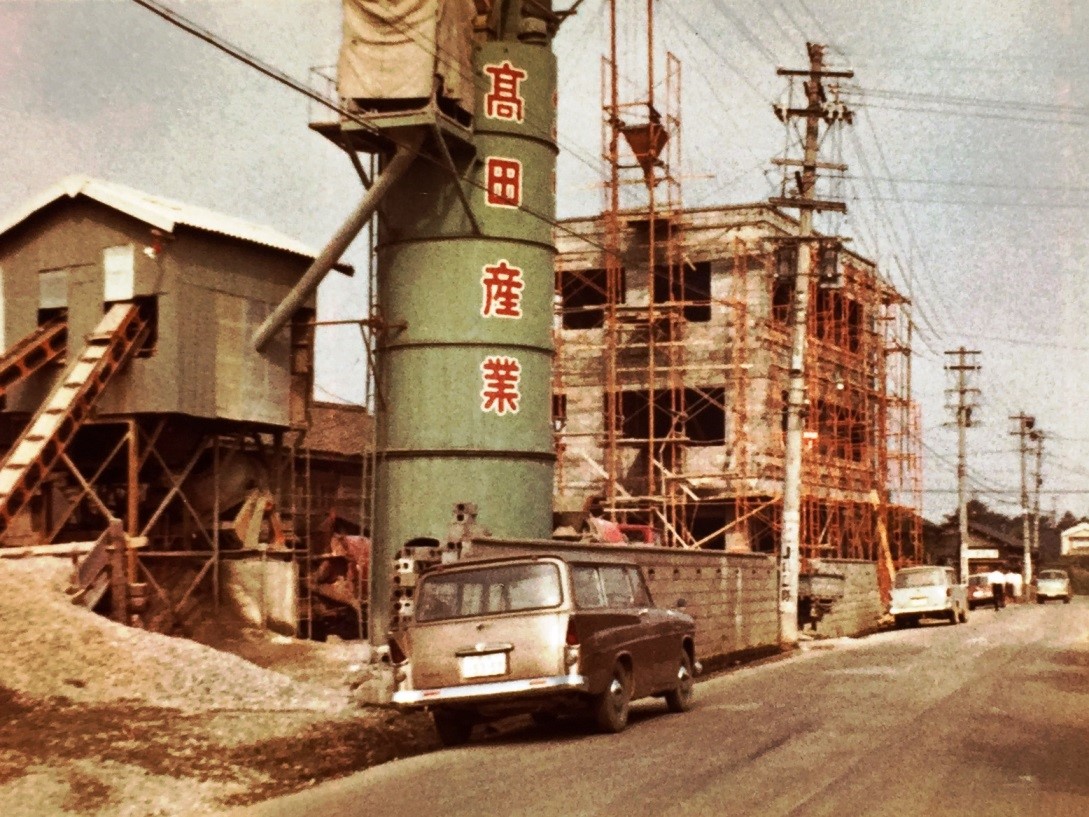

畦畔ブロックは各土地改良区の農地へ搬入し、護岸ブロックは犀川や金腐川等の河川改修現場に、また昭和36年からは大型トラックで片道6時間以上もかかる門前町の八ヶ川や栃の木川の河川災害復旧工事への納入が数年続いた。なお、今も現存する卯辰山相撲場の観覧席に敷いてあるブロックも当社で作った製品である。その翌年、本社敷地内に生コンクリートプラントを建設し、生コンクリートの製造販売を開始、それから2年後の昭和39年には本社屋が完成した。

第五章

髙田組の設立

昭和34年、いよいよ建設業への参入を目指して有限会社髙田組を設立した。設立当初は公共工事をなかなか受注できなかった。たまに当社で生産した護岸ブロックを使用する河川工事を受注できても、その数は限られ下請に甘んずる時代がかなり長く続いたのである。

そして昭和46年には株式会社に組織変更して捲土重来を期することになった。これを境に公共工事や、石鹸製造時代のご縁で建築工事や団地造成工事等も受注できるようになっていった。初めて手がけたブロック基礎工事では2名の社員で施工していたが、昭和50年頃になると、故郷の五箇山をはじめ青森、砺波、津幡、羽咋、湯涌から施工班を集め、その数は50名を超えていた。

第六章

金沢舗道の設立

国は発展途上期に入り道路建設工事も増えると見込み、昭和41年に株式会社金沢舗道を設立し、近隣の二口町に25t/hのアスファルトプラントを建設した。相変わらず僻地での小さな工事しか受注できないスタートだったが、古参企業と渡り合うことが10年にも及ぶと、徐々に大型工事も受注できるようになっていった。

そして、昭和46年には本社敷地内に60t/hのアスファルトプラントを設置したのである。また、生コンクリートやアスファルト合材の原材料である砕石を製造する砂利採取工場を富山県小矢部市に建設し、稼働を開始したのも、この頃である。

昭和60年には、今でこそ常識化されているがれき類リサイクルプラントを県内でいち早く建造するも、真新しい取り組みであったため諸官庁との調整がなかなかとれず、稼働できたのはそれから5~6年も経てからであった。

第七章

昭和から平成へ

公共事業費は年々増大し、諸官庁からの受注も増え、生コンクリートやアスファルト合材の出荷量も増して、グループ3社の歯車が噛み合ってきた。以降、生コンクリートのダンピングにより、同業者間での競争が激化した時期等もあり、中の一つの業績が下振れすることもあったが、三本の矢のごとくグループとしての力で乗り越えていった。

二代目社長として髙田直人が就任したその翌年、金沢建設業協会に激震が走り建設業界にとって大きな転換期が訪れた。それは、金沢建設業協会の会員各社に公正取引委員会の査察が入り排除勧告を受け、さらに右肩上がりで伸びてきた公共事業費がこの年、平成9年をピークに減少に転じたのである。

その頃、意外な依頼が舞い込んできた。それは、下水処理場を管理している官庁から、処理場にて発生する「下水汚泥焼却灰」を有効利用できないかということであった。他社がその依頼を断る中、当初は戸惑いもしたが生コンクリートやアスファルト合材に利用できないか地道に研究を続けた。その結果、アスファルト合材の材料であるフィラーに代替できる可能性が出てきたため、その開発を本格化させた。その間、金沢市や金沢大学の協力を得て、全国初、オンリーワンの技術である安定化処理技術を確立し、平成17年、金沢市大野町にその技術の粋を集めた下水汚泥焼却灰リサイクルプラントを建設、稼働を開始し、同時にその工場の名称を港工場とした。港工場においては、平成18年にがれき類リサイクルプラント、平成19年にアスファルトプラント、平成21年には生コンクリートプラントを建設、稼働を開始し、製造拠点が本社からすべて港工場に移った。

第八章

新事業「金沢彩の庭ホテル」

平成27年の創業70周年を機に、新事業としてホテル事業に参入した。ホテルの名称を「金沢彩の庭ホテル」とし、コンセプトは「金沢での上質な空間と時間」

ホテルの持つ機能性と安全・信頼性、旅館の持つゆとりとくつろぎ感を融合させ、これまでにない金沢らしさを追求した和洋折衷の宿泊特化型ホテルとなっている。

今回のサービス業への参入により、経営の安定化や情報発信機能の強化、更なる地元への貢献を通じてグループの基盤強化を図っている。

第九章

これから

建設業界は競争の激化が続いているが、グループとしての業績は順調には推移している。平成23年に白山営業所、平成25年には津幡営業所を開設し、平成26年には新事務所が完成した。また、平成24年からは一般貨物自動車運送事業を開始し、平成27年には設計事務所登録、平成29年には不動産業開業、平成30年には「金沢アドベンチャーズ」を設立し観光業への参入と業態を拡大している。

県内の建設会社としては、材料や資材の製造、そして工事の施工まで一貫して提供できるグループ企業は存在せず、その強みを最大限に活かしていきたいと考えている。

そして、社訓である「和 責任 克己」のもと、設立以来のコンセプトである「砂利からビルまで」の精神を持ち続け、新たなホテル事業や観光事業により顧客満足型企業へと脱皮し、グループ一丸となって邁進していく所存である。